在国内黄金珠宝行业,深圳水贝被誉为“中国黄金第一村”。这里不仅是黄金珠宝的加工集散地,更是价格形成的重要参考市场。外行人逛水贝,看见的是琳琅满目的饰品;而内行人更关注的是水贝市场独有的黄金预订价。

表面上看,预订价只是商家之间的一种交易方式,但如果你细细研究,就会发现其中的逻辑与金融市场里的期货颇为相似。甚至有人称,水贝的预订价,其实就是一种变相的期货。

水贝预订价的基本逻辑

所谓“预订价”,就是买卖双方在当下约定一个黄金价格,再在未来某个时间点完成提货或结算。买方通常只需支付部分定金,余款等交货时再结算。

举个例子:

- 今天水贝市场金价是 810元/克,某批发商觉得未来可能涨到 820元,于是和供应商签订预订协议。

- 他支付 10% 定金,锁定 1 公斤黄金。

- 如果一周后金价真的涨到 820 元,他只需按照 810元的价格提货,等于直接赚了 10元/克的差价。

- 反之,如果价格跌到 810元以下,他依然要按照 810 元买单,这就是锁价带来的风险。

可以看到,水贝预订价不仅仅是个贸易工具,更是一种价格博弈。

为什么说它像期货?

细看水贝预订价,会发现它和期货市场的操作逻辑高度相似:

- 都是“今天定价,未来交割”

无论是期货合约,还是水贝的预订协议,本质上都是现在签约,未来兑现。 - 都有“对冲风险”的作用

批发商害怕金价上涨,可以提前锁定成本;加工厂担心原料涨价,也会用预订来保障生产计划。 - 都有杠杆效应

预订价往往只需交少量定金,资金撬动的货值远大于实际投入,这和期货市场的保证金制度如出一辙。

因此,从交易逻辑上说,水贝的预订价完全可以被视为“类期货”。

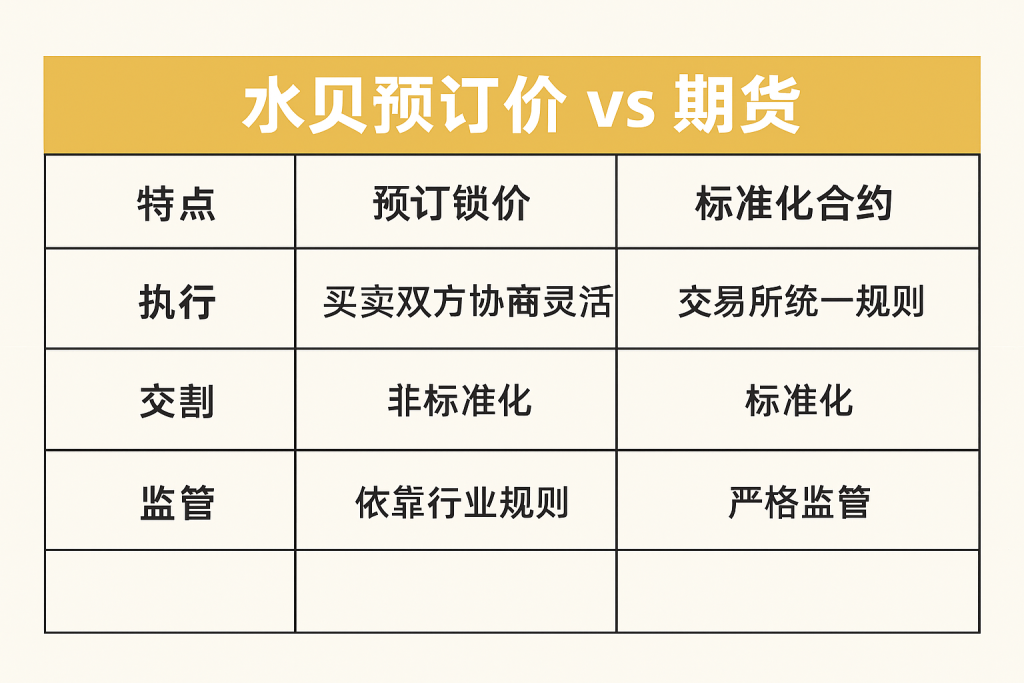

预订价 ≠ 期货:三大本质区别

虽然像,但它并不是严格意义上的期货,至少有三个方面不同:

- 是否标准化

期货是交易所统一规定的标准合约,交割时间、数量、品质都有严格要求;而水贝的预订价协议完全由买卖双方约定,灵活但缺乏统一性。 - 是否可自由交易

期货合约可以随时在交易所里买卖、平仓;但水贝的预订协议一般不能转手,只能在合同双方之间履行。 - 是否受监管

期货受到交易所和证监会的严格监管;水贝预订更多依赖行业规则和商业信誉,一旦出现违约,处理难度较大。

换句话说,水贝预订价是“金融化的影子”,但依旧属于民间化、非标准的商业行为。

真实案例:一场锁价博弈

2019 年,某水贝批发商 A 在金价 300 元/克时,预订了 5 公斤黄金。那段时间市场普遍预期金价会上涨,他也想提前锁定。果然,短短两个月后,金价涨到 340 元/克。A 成功以 300 元价格提货,直接赚了 20 万。

然而同样在水贝,另一位加工厂 B 在金价 500 元/克时预订了 10 公斤黄金。结果市场突遭调整,价格跌到 470 元。B 仍需按 500 元/克提货,等于一口气亏掉了 30 万。

这就是预订价的两面性:有人靠它稳定成本、获利丰厚;有人则因行情反转,被迫吞下苦果。

水贝预订价的运作流程

如果我们从行业角度看,会发现它有一套完整的运作逻辑:

- 询价:买方根据国际金价、上海黄金交易所价格和水贝市场行情,确定预订区间。

- 签约:买卖双方商定数量、价格、交货时间,支付定金。

- 锁价:供应商根据协议,为买方锁定一定额度的现货或库存。

- 履约:到期后买方提货或结算,差价风险由双方共同承担。

这一套流程,几乎就是“简化版的期货合约”。

机会与风险:一体两面

机会

- 稳定成本:加工厂可以提前锁定原料价格,避免大起大落影响生产。

- 套期保值:批发商可以通过锁价,对冲市场波动风险。

- 资金灵活:只需少量定金即可撬动大额交易。

风险

- 价格波动:一旦行情与预期相反,损失可能远大于定金。

- 信用风险:缺乏统一监管,若对手方违约,追责困难。

- 资金链风险:市场下行时,买方可能无力履约,卖方资金也会被拖累。

实际上,水贝市场曾经出现过因金价大跌,大量买方不愿履约的情况,导致市场一度紧张。

普通投资者要注意什么?

很多投资者听说水贝预订价的“变相期货”玩法后,觉得这是门槛低、回报高的机会。其实,这里面的坑远比你想象的多:

- 这是行业内部工具,并非面向散户的投资产品。

- 没有监管,一旦出现纠纷,很难有法律层面的保障。

- 风险大于机会,如果没有专业判断能力,极易被行情反噬。

对于普通人来说,了解即可,不必轻易参与。真正想要博弈黄金价格,去正规交易所买黄金期货、黄金 ETF,或者直接购买实物黄金,才是更安全的选择。

结语

水贝的黄金预订价,本质上是珠宝产业链的“金融创新”。它既是商家稳定成本的工具,也是投资者博弈行情的方式。看似简单的一个“预订”,背后却有着和期货极为相似的逻辑。

我们可以说,它是“变相的期货”。但别忘了,它缺少标准化和监管,风险更大。

理解它,能帮助我们更好地看清黄金市场的运作规律;而敬畏它,则能提醒我们:金融的本质,从来都不是赚钱的捷径,而是风险与收益的平衡